どうやって本を作ろう

6 パワポで構成してみる

どのような読者に、どんなことを問いかけたいのか? が決まったところで、講演の準備に入りましょう。

ただし、私は「原稿」を書きません。書いてしまったら即興性がなくなりますよね。講演でいちばん大切なのは、聴き手の眼を見ながら話すことです。文字を見る暇があるなら、眼を見ろ! です。優れたミュージシャンであるためには「即興」演奏ができることが必ず求められるのと同じです。その時、その場にいる観客との掛け合いで、内容は微妙に変わるのです。どこで涙するのか、笑うのか。その会場の観客次第で、千差万別ですものね。

同じことを繰り返し話していては、自分でも刺激がなくて、飽きてしまうでしょう。飽きたら、話から“緊張感”というアウラが消えてしまいます。他人以前に、自分に対する緊張関係がなくなったら、パフォーマンスは失敗です。「一寸先は闇」というか、その先の予測が立たないからこそ、思わぬアイデアが生まれてくるものなのです。「火事場の馬鹿力」のようなものですね。そうした力が生まれる状況に自分を追い込む必要があるのです。

だから私は、読み上げ原稿ではなく、パワー・ポイント(略してパワポ)を準備します。

さて、それではパワポを作成しましょう。

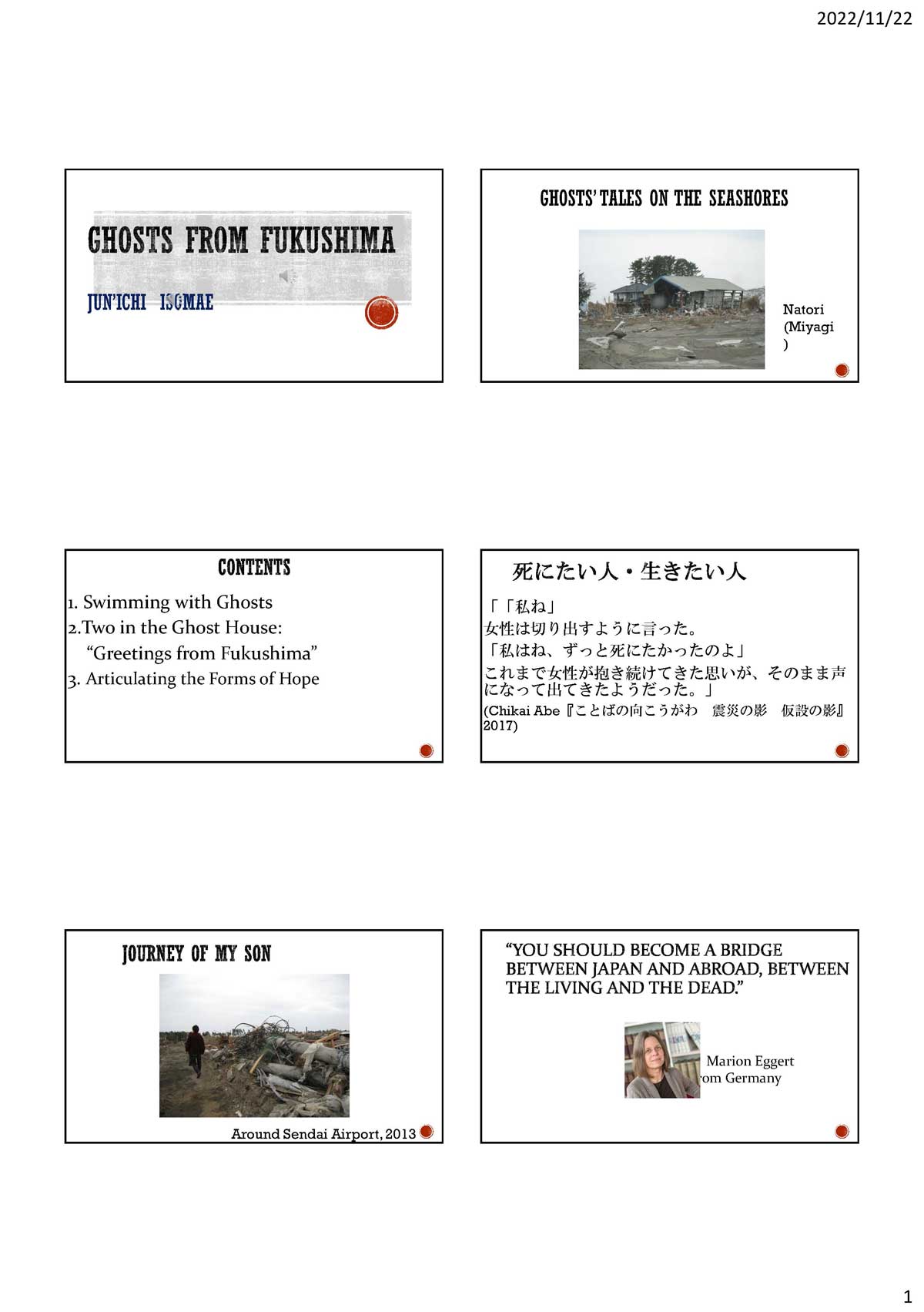

必要なものは、私の本『震災転移論』の場合でいえば、被災地で撮影した写真、そして研究書や小説から抜粋した引用文などです。それらを、自分の考える話の順番に並べていきます。

ある程度並べたら、章の区切りをつけます。ひとつの話であれば、私は始めと終わりのあいだに四つか三つの章を置きます。基本的に“起承転結”の四つの部分から構成されます。話の持ち時間が60分であれば40枚くらいのスライド、45分であれば30枚くらいのスライドにします。もっと少なくしてもいいです。それをもとに、冒頭に「目次」というスライドを作ります。タイトルのスライドの、次の場所ですね。

なるべくゆっくり話して、一枚一枚にじっくり時間を費やすほうが、聴き手の心に残るプレゼンテーションになります。あなたが聴衆たちのくつろげる“ゆっくりとした時間の流れ”を、話のスピードとアクセントで作り出すのです。なるべく文章は少なく。1枚のスライドに5行以上引用するときは、鍵となる単語にマーカーの色を塗ること。観衆はその言葉に注意すればよいのですから、楽です。もちろん、大切な単語のところは、何度か繰り返したり、大切な文章はさらに速度を落としましょう。そうすれば、聴き手の頭のなかにすんなりと入ってくるはずです。

そのうえで、自分の手許資料として、6枚のスライドを1ページに並べて、紙に印刷をします。できればカラーがいいですね。お客さんの目に映るのと同じ感覚がつかめますから。そこに、各章ごとの進行時間を書き込んでいきます。そうすれば、各章の初めに「今の自分の時間が予定より進んでいるか? 遅れているか?」をチェックできますね。最後に大幅にしわ寄せを食らうことがなくなるはずです。

時間がなくなったら、何枚かのスライドを扱うのを放棄すること。決して、全部を説明しようとして早口で読まないこと。途中で大幅に遅れが生じたときにはどのスライドをスキップするのか、あらかじめ「捨てスライド」を決めておいて、そのスライドに自分だけに分かる秘密のマークを打っておくことです。だって、結論部分を早口でしゃべったり、スキップしたら、それまで何のために説明しているのか、わからないでしょう。スライドが多すぎるなら、あらかじめ削っておきましょう。何度か目を通しておければ、そのペース配分もわかってくるはずです。

さて、最後にもう一点、注意です。録音は準備できていますか? 画像はどうしても必要なわけではありません。大切なのは音です。あとで文字に書き起こすのです。そうしたら、講演録が文字テクストへと生まれ変わりますよね。

それが草稿(draft)です。そこに今度は自分で何度も手を入れていくのです。まるで油絵を塗り重ねていくように。

では、今回はここまで。

えっ、どんなところで話す機会って得られるのかって? それは、また次回に!

【どうやって本を作ろう】 7につづく

磯前順一(いそまえ・じゅんいち)

1961年、水戸生まれ(いまは水戸と京都を往ったり来たり)。1991年、東京大学大学院博士課程(宗教学)中退。東京大学文学部助手、日本女子大学助教授を経て、2015年より、国際日本文化研究センター研究部教授。文学博士。

著書は『土偶と仮面――縄文社会の宗教構造』〔1994年〕以来、多数。近著に『ザ・タイガース――世界はボクらを待っていた』〔2013年〕、『死者たちのざわめき――被災地信仰論』〔2015年〕、『昭和・平成精神史――「終わらない戦後」と「幸せな日本人」』〔2019年〕など。